実施例

Can Get Signal 実施例9 ミリポア社タンパク質免疫検出装置「SNAP i.d.」と免疫反応促進試薬「Can Get Signal®」を用いる迅速・高感度ウェスタンブロット

【データご提供】

神戸大学大学院 農学研究科 生命機能科学専攻 生物化学研究室 小島志織様、金丸研吾先生

神戸大学大学院 農学研究科 生命機能科学専攻 生物化学研究室 小島志織様、金丸研吾先生

当研究室で行っているSNAPi.d.(ミリポア社製)と免疫反応促進試薬Can Get Signal®(東洋紡製)を用いる迅速・高感度ウェスタンブロット法をご紹介します。当研究室では、マニュアルに記載されていた方法を経験に基づいて若干改変して行っています。各研究室でのご研究の参考にしていただければなによりです。

【準備するもの】

(シングルウェルブロットホルダーを用いる場合*) *ダブルウェルブロットホルダーを用いる場合、液量は半分になります。

・ブロッキング液:30 mL (ブロッキングワン[ナカライテスク社製]をTBSTで20倍希釈したものなどを使用)

・Can Get Signal® solution 1: 4〜6 mL, solution 2: 6 mL [東洋紡製]

・TBS-T (洗浄用): 180 mL

・発色用試薬(NBT/BCIP) <発光試薬も使用可>

【設定】

バキューム:15-20 kPa*, 25L/min. (メーカー推奨: 40.63kPa 30L/min以上) 若干低めに設定しています。バキュームのコツは、ウェルが空になってから15秒ほど余分に引くことです。

【プロトコール】

ブロッティング <通常の方法で行います>

↓

TBS-T溶液にメンブレンを数分間浸漬

↓

SNAP i.d.にメンブレンをセット

↓← 上記ブロッキング溶液:30 mL <メーカー推奨 30mL>

すぐに吸引する

↓← 1次抗体 4〜6 mL** <メーカー推奨 3mL>

(Can Get Signal® solution 1にて希釈)

10分間静置・吸引

↓

TBS-T 30 mL × 3回洗浄 (TBS-T添加と吸引を繰り返す)

↓← 2次抗体 6 mL** <メーカー推奨 3mL>

(Can Get Signal® solution 2にて希釈)

10分間静置・吸引

↓

TBS-T 30 mL × 3回洗浄 (TBS-T添加と吸引を繰り返す)

↓

検出

**ウェルにまんべんなく抗体液を注いだ後、ブロットを機器からはずして、斜めに傾けながらメンブレン全体に抗体溶液が行き渡るようにしています。液が均一に行き渡った後、10分間静置しています。2次抗体反応も同様です。液量は、SNAP i.d.の推奨量より若干多めに設定しています。

【解析条件】

【解析条件】

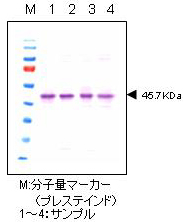

サンプル : シロイヌナズナから抽出した粗タンパク質(5μg)

ターゲット : 5-Aminolevulinic acid dehydrogenase (45.7KDa)

1次抗体 : Rabbit 抗5-Aminolevulinic acid dehydrogenase抗体 (1:5,000希釈)

2次抗体 : Affinity Purified Antibody Phosphatase Labeled Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Liquid Conjugate<KPL社> (1:5,000希釈)

検出 : NBT/BCIP (発色用)

【コメント】

本ターゲットはCan Get Signal®を用いないと検出できないターゲットであり、SNAP i.d.と併用することで、迅速・高感度な検出が可能になりました。作業時間も3時間以上かかってたものが、約30分に短縮できました。本事例は発色法で行っていますが、当然、発光法にも応用できると思われます。ブロッキング剤はターゲットにあわせて検討されることをお勧めします。

【お詫び】

配布中の「Can Get Signal®実施例集2」にも本記事を掲載させていただいておりますが、その中に誤りがございます。以下のように修正させていただきます。弊社での編集上の誤りであり、深くお詫び申し上げます。

誤 バキューム:15-20kPa*, 25mL/min.

正 バキューム:15-20kPa*, 25L/min.

誤 上記ブロック溶液:25mL

正 上記ブロック溶液:30mL

Can Get Signal®製品ページ

Can Get Signal®製品ページ

実施例一覧ページ

実施例一覧ページ